Viajar a Camboya no es solo descubrir templos milenarios cubiertos por raíces, arrozales infinitos o atardeceres dorados sobre el Mekong. Camboya, la del presente, la que sonríe con resiliencia, arrastra una herida reciente que aún sangra en silencio: el genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Una tragedia que dejó cicatrices visibles en la población y lugares de memoria a lo largo y ancho del país.

Esta entrada no pretende ser morbosa ni recrearse en el sufrimiento. Al contrario: quiere aportar contexto, respeto y sentido a quienes viajan a Camboya y desean conocer la verdad de su historia más oscura. Porque comprender el pasado nos ayuda a viajar con los ojos y el corazón más abiertos.

perderte no es una pérdida y conservarte no tiene ningún valor.

¿Qué ocurrió en Camboya entre 1975 y 1979?

Cuando el régimen comunista de los Jemeres Rojos, liderado por Pol Pot, tomó el poder el 17 de abril de 1975, lo hizo con un objetivo radical: borrar el pasado, la cultura urbana, la religión y toda influencia extranjera para crear una sociedad agraria y autosuficiente. Lo llamaron el «Año Cero».

Lo que siguió fue una de las limpiezas ideológicas más brutales del siglo XX:

Las ciudades fueron evacuadas a la fuerza.

Las escuelas, hospitales y mercados cerraron.

Intelectuales, maestros, médicos, religiosos, incluso quienes llevaban gafas (símbolo de «sabiduría») fueron arrestados y, en la mayoría de los casos, ejecutados.

La población fue forzada a trabajos agrícolas extenuantes en campos colectivos.

Cualquier sospecha de disidencia bastaba para desaparecer.

Entre 1.7 y 2 millones de personas murieron en apenas cuatro años, un cuarto de la población camboyana.

Breve introducción al conflicto

El 17 de abril de 1975, los Jemeres Rojos entraron en Phnom Penh. La guerra civil en Camboya había terminado, y comenzaba lo que, para ellos, era una nueva era. En su visión radical del comunismo, toda la sociedad debía resetearse: no más ciudades, no más propiedad privada, no más religión, no más familia tradicional, no más educación occidental.

El país entero fue forzado a convertirse en un gran campo de trabajo agrícola. Las consecuencias de este experimento social fueron devastadoras: entre 1,7 y 2,2 millones de personas murieron en solo cuatro años, por ejecuciones, torturas, hambre, enfermedades o trabajo forzado.

Este fue uno de los peores genocidios del siglo XX, comparable en escala al de Ruanda o al Holocausto, pero aún escasamente conocido fuera del sudeste asiático.

Cómo llegaron al poder los Jemeres Rojos

Para entender el ascenso de los Jemeres Rojos, hay que mirar más atrás:

Décadas de colonialismo francés, seguidas de una monarquía tradicionalista.

Intervención militar estadounidense en Vietnam, que se extendió al este de Camboya con bombardeos secretos sobre zonas rurales.

En 1970, un golpe de Estado derrocó al rey Norodom Sihanouk, dando paso a la República Khmer (pro estadounidense), mientras el país quedaba atrapado en la Guerra Fría.

La inestabilidad, el empobrecimiento rural, y la ira por las bombas estadounidenses alimentaron el apoyo al movimiento guerrillero comunista dirigido por Saloth Sar, más tarde conocido como Pol Pot.

Con ayuda del Viet Cong, los Jemeres Rojos —un grupo marxista-leninista radicalizado y aislacionista— fueron ganando terreno. El 17 de abril de 1975, tomaron Phnom Penh. Muchos los recibieron con esperanza. No sabían lo que se avecinaba.

¿Cuál era su ideología?

El régimen de los Jemeres Rojos quería construir una sociedad comunista pura. Su modelo estaba basado en una mezcla de marxismo maoísta extremo y nacionalismo agrario radical.

Su visión implicaba:

Eliminar cualquier forma de desigualdad social… destruyendo todas las clases existentes.

Abolir la propiedad privada, el dinero, la religión, la educación formal y el comercio.

Trasladar toda la población urbana al campo para “reeducarla” mediante trabajo agrícola forzoso.

Romper los lazos familiares y reemplazarlos por la lealtad única al Angkar (“la Organización”), una entidad abstracta que lo controlaba todo.

Eliminar a cualquier persona considerada «intelectual», «enemigo del pueblo», «corrupta» o simplemente diferente.

Era una utopía fanática, impuesta con brutalidad. El resultado fue la destrucción total de la estructura social, cultural y humana del país.

¿Cómo funcionaba el régimen?

Las ciudades fueron evacuadas en cuestión de horas. Enfermos, ancianos, niños… todos a pie hacia el campo. Se les prometió que volverían pronto. No era cierto.

Las escuelas se cerraron. Los libros fueron quemados. Los templos budistas se destruyeron. Los monjes fueron asesinados o forzados a trabajar como campesinos.

Las familias fueron separadas. Los niños eran adoctrinados para espiar y denunciar a sus padres.

Se establecieron cooperativas agrícolas donde la gente debía trabajar entre 12 y 16 horas al día, sin apenas comida, sin descanso. Quien se quejaba, moría.

La vigilancia era constante. Una frase mal dicha podía llevarte a una celda de tortura. O a una fosa común.

Centros como Tuol Sleng (S-21) eran usados para interrogar, torturar y ejecutar a supuestos traidores.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Todo el mundo era sospechoso. Pero algunos grupos fueron especialmente perseguidos:

Antiguos funcionarios, militares o maestros del régimen anterior.

Monjes budistas.

Intelectuales, médicos, abogados, profesores.

Personas que hablaban idiomas extranjeros.

Minorías étnicas (chinos, vietnamitas, musulmanes cham).

Personas que llevaban gafas (consideradas símbolo de intelectualidad).

Miembros del propio régimen, cuando se les acusaba de traición interna.

El mecanismo era ciego y paranoico: el régimen ejecutó incluso a altos mandos por temor a conspiraciones inexistentes.

¿Cuántos murieron?

No existe una cifra definitiva, pero se estima que entre 1.700.000 y 2.200.000 personas murieron entre 1975 y 1979. En un país con una población estimada de 8 millones en ese momento, esto supone alrededor de una cuarta parte de toda la población camboyana.

De ellos:

500.000 murieron ejecutados.

Cientos de miles por hambre o enfermedad.

Miles más por trabajo forzoso o tortura.

¿Cómo terminó el régimen?

En diciembre de 1978, Vietnam —tras años de tensión fronteriza— invadió Camboya y derrocó a los Jemeres Rojos en pocas semanas. Phnom Penh fue liberada en enero de 1979.

Pol Pot y los restos del régimen se refugiaron en la jungla, donde continuaron luchando como guerrilla hasta mediados de los años 90.

Durante años, la comunidad internacional no reconoció al nuevo gobierno instalado por los vietnamitas y, de forma insólita, los Jemeres Rojos conservaron el asiento de Camboya en la ONU hasta 1993.

¿Hubo justicia?

Sí, pero tarde y parcialmente:

En 1997 se pidió ayuda a la ONU para formar un tribunal internacional.

El Tribunal de Camboya para los Crímenes de los Jemeres Rojos (ECCC) se estableció en 2003.

Solo tres personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad y genocidio: Duch (jefe de Tuol Sleng), Nuon Chea y Khieu Samphan, altos mandos del régimen.

Pol Pot murió en 1998, sin haber sido juzgado.

Secuelas en la sociedad camboyana

Hoy, más del 60% de la población camboyana nació después de 1980. Pero el trauma colectivo sigue presente.

Hay un silencio intergeneracional: muchos padres no hablaron del horror con sus hijos.

La impunidad de muchos responsables, y la lenta justicia, generan una sensación de olvido parcial.

Al mismo tiempo, los lugares de memoria como Tuol Sleng, Choeung Ek o las cuevas de Phnom Sampeau se han convertido en espacios de aprendizaje, duelo y respeto.

¿Por qué es importante conocer esta historia?

Porque no se trata solo del pasado de Camboya. Se trata del presente de la humanidad. El genocidio de los Jemeres Rojos fue posible por la indiferencia, por la ceguera ideológica, por el aislamiento de un país del mundo. Y recordar, comprender y transmitir esta historia es una forma de evitar que algo así vuelva a repetirse.

Viajar a Camboya es también un ejercicio de memoria.

Tuol Sleng (S-21): el infierno entre las paredes de una escuela

Tuol Sleng fue, originalmente, un instituto de secundaria en Phnom Penh. En 1976, tras la toma del poder por los Jemeres Rojos, se convirtió en S-21, el mayor centro de detención, tortura e interrogatorio del país. Dejó de ser un lugar de aprendizaje y se transformó en una fábrica de muerte.

Las aulas se dividieron con ladrillo y madera para formar celdas diminutas. Se instalaron literas metálicas, grilletes y dispositivos de tortura. Se taparon las ventanas con alambre de púas. El centro operó en total secretismo durante casi cuatro años. Cuando los vietnamitas entraron en Phnom Penh en 1979, encontraron el edificio abandonado y los últimos 14 prisioneros asesinados, aún atados a sus camas.

Hoy, ese lugar es el Museo del Genocidio de Tuol Sleng, un espacio silencioso, áspero y profundamente impactante.

¿Cómo funcionaba S-21?

S-21 era mucho más que una cárcel. Era parte de la maquinaria de terror del régimen:

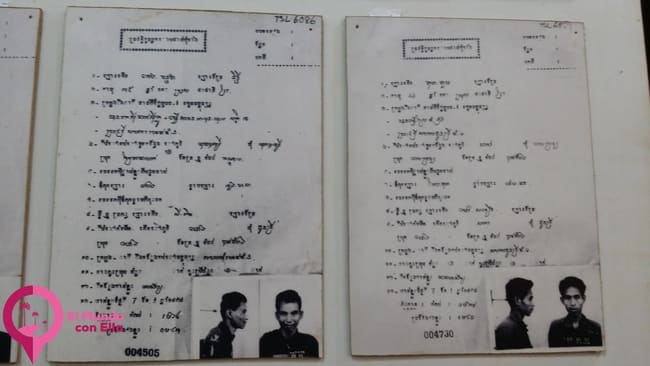

Más de 18.000 personas pasaron por sus celdas.

Solo 12 personas sobrevivieron (de las que 7 han sido plenamente identificadas).

Cada detenido era fotografiado al llegar, interrogado bajo tortura, obligado a firmar confesiones absurdas, y finalmente ejecutado en los Killing Fields de Choeung Ek.

Los métodos incluían descargas eléctricas, ahogamientos simulados, extracción de uñas, cortes, golpes con barras de hierro.

A menudo se ejecutaban familias enteras, incluidos niños.

Los carceleros eran adolescentes, muchas veces adoctrinados, convertidos en instrumentos del régimen.

El centro estaba dirigido por Kang Kek Iew, conocido como “Duch”, un matemático convertido en torturador. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua en 2010.

¿Qué se ve durante la visita?

Recorrer Tuol Sleng es una experiencia dura, pero necesaria. El museo se divide en varios bloques (A, B, C, D), que mantienen la arquitectura original, y que están cargados de silencio y peso histórico.

Bloque A

Las antiguas aulas conservan las literas metálicas, grilletes y herramientas de tortura.

En las paredes cuelgan las fotografías tomadas por los vietnamitas en 1979: cadáveres atados, habitaciones manchadas de sangre.

Hay una atmósfera densa. La sobriedad del espacio (sin reconstrucciones ni efectos) contribuye al impacto.

Bloque B

Aquí se conservan las fotografías de los prisioneros, una tras otra, en salas completas.

Miradas de hombres, mujeres, ancianos, niños. Algunas desafiantes, otras asustadas, muchas inexpresivas.

Hay algo profundamente humano en esos retratos: cada uno cuenta una historia que no se puede leer, solo imaginar.

Bloque C

Se pueden ver las celdas individuales, hechas con ladrillos o madera, donde los prisioneros pasaban sus días sin moverse, vigilados constantemente.

Los pasillos son estrechos, oscuros, opresivos.

Bloque D

Espacios dedicados a la documentación del proceso judicial.

Fotografías de las víctimas y los responsables.

Testimonios de los pocos supervivientes, como Bou Meng, quien aún visita el museo ocasionalmente para contar su historia.

¿Qué se siente al visitarlo?

Es difícil poner en palabras la sensación de estar en Tuol Sleng. No hay grandes explicaciones emocionales, no hay dramatizaciones ni guías que hagan de filtro. El museo habla por sí solo. El silencio entre los visitantes es absoluto.

No es raro ver a viajeros llorando en silencio frente a las fotos de los niños. O salir del recinto con el estómago encogido. Es, probablemente, una de las visitas más duras que uno puede hacer en un viaje. Pero también una de las más necesarias.

No es un lugar para selfies. No es un “punto de interés” más. Es un espacio de memoria viva, que interroga al visitante, que nos obliga a no mirar hacia otro lado.

Información práctica

Ubicación: Phnom Penh, barrio de Boeng Keng Kang.

Horario: Abierto todos los días de 8:00 a 17:00 (última entrada a las 16:15). Cerrado algunos días festivos nacionales.

Precio de entrada:

Adultos: $5 (entrada sola) / $10 con audioguía.

Estudiantes: $3.

Entrada gratuita para ciudadanos camboyanos.

Audioguía: Muy recomendable. Disponible en varios idiomas, incluyendo español. Con relatos de testigos y supervivientes.

Duración de la visita: Aproximadamente 1h30–2h. Más si te detienes a leer cada panel.

Cómo llegar

Desde el centro de Phnom Penh, puedes llegar fácilmente:

En tuk tuk: 15 minutos desde el Riverside o desde el Palacio Real. Precio orientativo: $2–3.

A pie, si estás hospedado en los alrededores de BKK1 o el Monumento a la Independencia.

Choeung Ek: los Killing Fields que aún hablan

¿Qué son los Killing Fields?

“Killing Fields” es un término genérico utilizado para describir los centenares de fosas comunes repartidas por todo el país donde los Jemeres Rojos ejecutaban y enterraban a miles de personas.

Uno de los más conocidos —y el más visitado— es Choeung Ek, a unos 15 km de Phnom Penh. Aquí fueron ejecutadas y enterradas más de 17.000 personas, la mayoría procedentes del centro de detención de Tuol Sleng (S-21). Choeung Ek era el destino final tras la tortura.

Hoy, el sitio se conserva como memorial y museo, en un entorno tranquilo y casi surrealista por su aparente calma.

¿Qué ocurrió aquí?

Los prisioneros eran llevados de noche en camiones, con los ojos vendados y atados.

Les decían que iban a “trasladarlos a otro lugar”.

En realidad, eran asesinados con herramientas rudimentarias (azadas, palos, bayonetas) para ahorrar balas, consideradas caras y valiosas.

La música sonaba a todo volumen por altavoces colocados en los árboles, para ahogar los gritos.

Muchos fueron enterrados aún con vida.

Algunos de los ejecutores eran apenas adolescentes, adoctrinados por el régimen.

El objetivo no era solo eliminar a los “enemigos del pueblo”, sino hacerlos desaparecer física y simbólicamente. Borrar su existencia.

¿Qué se ve durante la visita?

Visitar Choeung Ek es recorrer un campo de ejecución con múltiples niveles de lectura. La audioguía (altamente recomendada) acompaña al visitante con relatos duros pero muy humanos, y permite un recorrido silencioso, sin distracciones.

🔊 Audioguía

Disponible en varios idiomas (incluido español), permite avanzar paso a paso por el lugar, con testimonios de supervivientes, explicaciones históricas, y espacios de reflexión. La narración es sobria, respetuosa y profundamente conmovedora.

La estupa memorial

El punto más visible del lugar es una estupa budista de vidrio con más de 5.000 cráneos humanos.

Están clasificados por edad y tipo de fractura (muchos presentan heridas de ejecución).

La estupa no busca impactar, sino hacer visible la magnitud de la tragedia.

Es un lugar de recogimiento. Se entra descalzo, en silencio.

Las fosas comunes

El terreno está lleno de fosas señalizadas, muchas de ellas vacías, otras con restos aún visibles.

En época de lluvias, fragmentos de hueso, dientes y ropa emergen a la superficie debido a la humedad y la erosión.

Esto no se ha convertido en espectáculo: el lugar mantiene su tono de respeto y memoria.

El “árbol de los niños”

Uno de los espacios más dolorosos del lugar.

Un gran árbol junto a una fosa donde se asesinaba a niños golpeándolos contra el tronco antes de arrojarlos al hoyo.

La audioguía narra esto con tacto, pero sin dulcificarlo.

Hoy está cubierto de pulseras y flores dejadas por visitantes como gesto de duelo y homenaje.

¿Qué se siente al visitarlo?

Choeung Ek no es un lugar para tomar fotos ni para pasar por encima. Es un espacio de duelo colectivo, donde el silencio se vuelve casi físico. No hay guías hablando en voz alta. No hay paneles brillantes ni elementos gráficos llamativos. Hay árboles, senderos de tierra, y la sensación de caminar por un cementerio sin tumbas.

A diferencia de Tuol Sleng, donde la brutalidad se muestra en imágenes y estructuras, Choeung Ek impresiona por lo que no se ve, por lo que se intuye bajo tus pies. Por el contraste entre la naturaleza verde, el canto de los pájaros, y el horror que ocurrió allí.

Es una experiencia que deja marcado al viajero sensible. Pero también es, para muchos, una de las visitas más transformadoras que pueden hacerse en el sudeste asiático.

Información práctica

Ubicación: A unos 15 km al sur de Phnom Penh.

Horario: Abierto todos los días de 7:00 a 17:30.

Precio de entrada:

Adultos: $6 (incluye audioguía obligatoria).

Estudiantes: Descuentos disponibles con carné.

Audioguía: Incluida. Recomendadísima. Relato pausado y bien estructurado, con testimonios reales.

Duración de la visita: Entre 1h y 1h30, dependiendo del ritmo.

Cómo llegar

Tuk tuk desde Phnom Penh: 30–40 minutos desde el centro. Precio negociado: $10–15 ida y vuelta, incluyendo espera.

También es posible combinarlo con la visita a Tuol Sleng en medio día, aunque muchos viajeros prefieren separar ambas visitas para procesarlas con calma.

Phnom Sampeau (Battambang): la montaña de las cuevas del silencio

Phnom Sampeau (o Phnom Sampov) es una colina de piedra caliza ubicada a unos 12 km de Battambang, en el noroeste de Camboya. Es un lugar tradicionalmente sagrado, lleno de templos budistas y estatuas, con vistas espléndidas sobre los campos de arroz. Pero también es uno de los lugares donde los Jemeres Rojos llevaron a cabo ejecuciones masivas, arrojando a sus víctimas por las Killing Caves, profundas cuevas naturales.

Las cuevas de la muerte

Durante el régimen de Pol Pot, Phnom Sampeau fue utilizado como centro de ejecución en la provincia. Los prisioneros eran llevados hasta lo alto de la colina, golpeados, y luego arrojados vivos o moribundos a través de agujeros naturales hacia las profundidades de las cuevas.

Una vez caían, algunos morían al instante. Otros agonizaban. Muchos eran rematados desde abajo.

Hoy en día, dentro de las cuevas puedes ver:

Una estupa con huesos y calaveras humanas, dispuesta sobre un pequeño altar de vidrio.

Una estatua de Buda reclinado, que parece mirar serenamente hacia donde yacen los restos.

El agujero por donde eran arrojadas las víctimas está claramente marcado.

La luz entra por las grietas superiores. El aire es fresco y húmedo. El contraste entre lo espiritual y lo macabro crea una atmósfera difícil de olvidar.

Templos y budismo: el lado luminoso de Phnom Sampeau

La colina no es solo un lugar de muerte. Es también un sitio vivo, de culto y meditación. A lo largo del ascenso encontrarás:

Monasterios budistas donde residen monjes locales.

Estatuas de Buda pintadas de colores brillantes.

Representaciones de escenas del infierno budista, con demonios y almas torturadas.

En la cima, una pagoda con vistas panorámicas, donde muchos locales vienen a rezar o simplemente a contemplar el paisaje.

Ese contraste entre lo sagrado y lo histórico le da a Phnom Sampeau una dualidad única entre todos los lugares relacionados con el genocidio.

Información práctica

Ubicación: 12 km al suroeste de Battambang, en la carretera 57.

Horario: Abierto desde primera hora de la mañana hasta después del atardecer.

Precio de entrada:

$1 (se paga en un pequeño puesto al pie de la colina).

Cómo llegar

Tuk tuk desde Battambang: 25 minutos.

El camino desde la base a la cima es escalonado y algo exigente, así que puedes subir en coche por 10$

Otros lugares de memoria del genocidio en Camboya

Aunque Phnom Penh y Battambang concentran los sitios más conocidos, la maquinaria del genocidio de los Jemeres Rojos se extendió por todo el país. Hay muchos otros puntos de interés histórico y memorial que hoy pueden visitarse, cada uno con su historia particular, su tono y su función en la memoria colectiva del país.

Wat Thmey (Siem Reap)

A menudo eclipsado por la cercanía de Angkor, este pequeño templo alberga una estupa con restos humanos hallados en fosas comunes locales.

Es un lugar tranquilo, sin dramatismo, donde se honra a las víctimas desde la espiritualidad budista.

No hay museo como tal, pero sí paneles informativos y una presencia simbólica importante.

Entrada gratuita. A unos 10 minutos en tuk tuk desde el centro de Siem Reap.

Museo del Genocidio de Anlong Veng (provincia de Oddar Meanchey)

Anlong Veng fue el último bastión de los Jemeres Rojos, donde se refugiaron hasta bien entrados los años 90.

Aquí murieron Pol Pot y otros líderes del régimen.

El museo es pequeño y poco frecuentado, pero contiene información valiosa sobre los últimos días del movimiento.

En la zona también puede visitarse la tumba de Pol Pot, en un rincón remoto y descuidado.

Museo de la Memoria de Kratie

Instalado en un antiguo cuartel de la época de los Jemeres Rojos.

Documenta la historia de la provincia durante el régimen y su impacto en las comunidades rurales.

Menos conocido y aún en desarrollo, pero ofrece una mirada desde el interior del país, lejos de los centros turísticos habituales.

Wat Samrong Knong (Battambang, alternativa menos conocida)

Otro templo convertido en lugar de ejecución durante el régimen.

Alberga una pequeña estupa con huesos humanos, y se ha convertido en un lugar de oración por las víctimas.

Suele pasar desapercibido, pero es una parada complementaria a Phnom Sampeau.

Base de los Jemeres Rojos en Prasat Preah Vihear

Aunque más centrado en la historia política y militar, la zona fronteriza con Tailandia incluye varias localizaciones donde se refugiaron los últimos guerrilleros jemeres rojos.

Se puede visitar el templo de Preah Vihear (impresionante en lo alto de un acantilado) y combinarlo con una ruta histórica sobre el conflicto posterior al genocidio.

Visitar estos sitios no se trata solo de mirar atrás. Es un acto de testimonio, respeto y aprendizaje. La memoria en Camboya no es homogénea: en muchos pueblos todavía se guarda silencio, en otros se organizan ceremonias. Lo que está claro es que la historia del país no puede entenderse sin pasar por estos lugares.

4 comentarios

Desconocia muchos datos de este conflicto y me ha gustado aprenderlos contigo. Un beso Macarena

Es espeluznante, Vicenta. Muchas gracias. Un beso!!!

Excelente lección de historia, con un maravilloso apoyo fotográfico.

Tiene que ser muy duro realizar esta visita.

Gracias por tan extensa información, Macarena.

Besitos 💋

Gracias Carmen. La verdad es que es escalofriante. Un besazo!!!!